能登を代表する自治体である七尾市は、和倉温泉を抱え、観光の街としても知られています。

「七尾市地域おこし協力隊」として働いてきた任田さんは、七尾市の中心部から車で10分ほど離れた

昔ながらの里山集落である七尾市・高階(たかしな)地区への移住・定住促進に取り組んできました。

高階の住民を巻き込んだイベントの開催や移住希望者向けのガイドブック作成など、

協力隊としての活動は新聞等で頻繁に取り上げられ、高階地区の存在を多くの人が知ることになりました。

2021年3月で協力隊の任期を終える任田さんに、地域おこし協力隊になろうと思ったきっかけや活動を通して感じたこと、

これから地域おこし協力隊を目指す人へのアドバイスを伺いました。

#里山の風景が広がる七尾市・高階地区

七尾市地域おこし協力隊/任田和真(とうだ かずま)さん

石川県小松市出身。東京の大学卒業後、国際NGO「ピースボート」スタッフとして、3年間の間に世界2周53カ国を巡る。

結婚をきっかけに2018年、七尾市高階地区に移住。

七尾市地域おこし協力隊として、高階地区コミュニティセンターで勤務してきた。

奥様と子ども2人の4人暮らし

-1024x683.jpg)

〇任田さんが「七尾市地域おこし協力隊」になろうと思ったきっかけを教えてください

以前は新宿で暮らしていました。結婚して、妻とは「子どもは田舎で育てたい」と話し合っていました。

小松市に実家はありますが、駅前なので「田舎」という雰囲気ではありません。

そこで、能登への移住を視野に、七尾市で移住コンシェルジュ(能登半島移住計画)している太田殖之さんに相談して、

紹介してもらったのが高階地区でした。

高階は、暮らす人みんなアットホームで、移住者にも理解があって、

しかも、いい空き家があったので、高階への移住を決めました。

仕事は決まっていなかったのですが、協力隊を募集していることを知り、応募しました。

僕の場合、「高階で暮らしたい」という想いが最初にあって、

次に、仕事として「協力隊」という職業を選んだという感じです。

〇七尾市からは、協力隊として、どんなことを期待されていましたか?

「高階地区への移住・定住の促進」というざっくりとした内容でした(笑)。

高階には、これといった特産品がなく、観光資源もありません。

「高階」と言っても、誰も知りません。

だからまず、世の中に人に「高階」を知ってもらおう、興味を持ってもらおう、と考えました。

〇その発想が、数々のユニークなイベントに結びついていくのですね

そうです。僕が勤める高階地区コミュニティセンターは、

2018年3月に廃校となった旧七尾市立高階小学校にあります。

高階小学校は、地区のランドマーク的存在で、住民の人にとっても特別な想いのある建物です。

「この旧校舎を有効活用して、地域を活性化できないか」と考えて企画したのが、

人気鬼ごっこ番組をモチーフにした、小学生対象の鬼ごっこ企画「廃校中 IN 高階小学校」(2018年7月)だったり、

学校をビアガーデンにした「廃校ビアガーデン」(2019年8月)、

校舎をイルミネーションで飾る「廃校イルミネーション」(2019年12月)といった企画でした。

#旧七尾市立高階小学校を舞台に開催した「廃校中 IN 高階小学校」

〇でも、地元の人向けイベントは、期待されている「移住」には直結しないのではありませんか?

そうかもしれません。でも、そうしたユニークなイベントを行えば、様子を新聞やテレビのニュースが紹介してくれます。

僕が協力隊員に着任してから、新聞などで高階地区を取り上げてもらった回数は、60回以上を数えます。

高階には、広告宣伝費などありません。

だから、新聞やテレビで紹介してもらうことが、名前を売る意味でもすごく大切でした。

僕自身が広告塔になって、高階を取り上げてもらえるよう、

地元の報道関係者への情報提供は欠かさないようにしました。

「高階は何もないけど、面白いことをやっている」。地道な取り組みのかいもあって、

2018年度には3組3人、2019年度は5組13人の移住者を迎え入れることができ、成果を残すことができました。

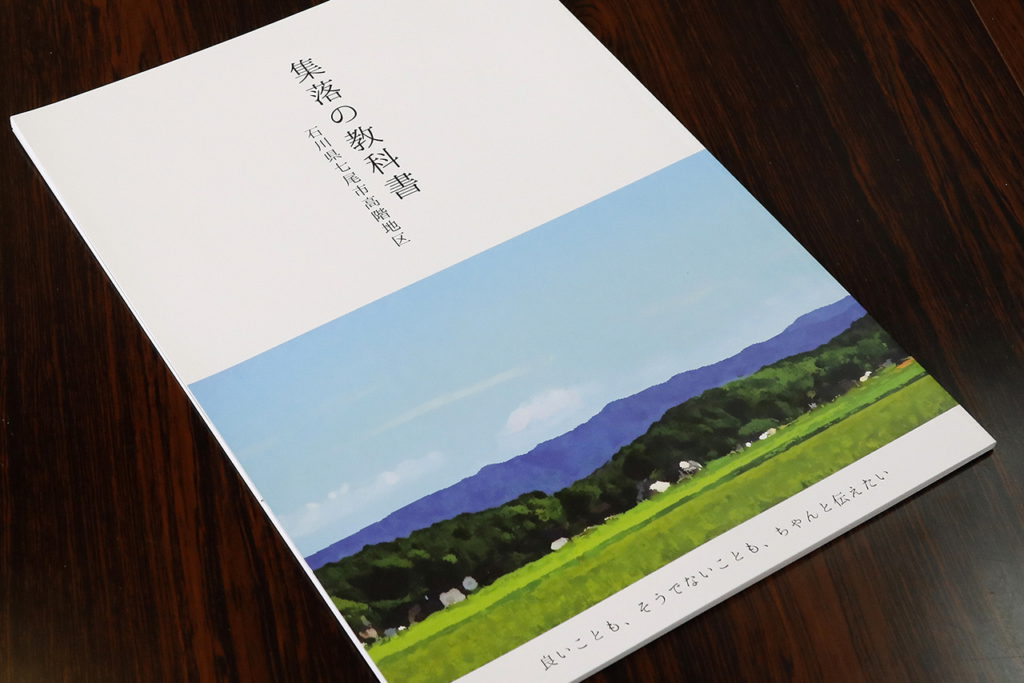

〇移住希望者向けのガイドブック「集落の教科書」の制作に込めた想いは?

「集落の教科書」は、高階地区の習慣やしきたりをまとめたガイドブックです。

高階の人たちは本当に優しいです。玄関先に野菜が置いてあることもしばしば。

「お返しを」と言うと、決まって「気にせんでいいよ」と返ってきます。

でも、真に受けてお返ししないでいると、「任田さんは、何もお返ししてくれん」と陰で言われてしまいます(笑)。

「高階の良いところも、そうでないところも、ちゃんと伝えたい」。

そんな想いで編集したのが「集落の教科書」です。田舎には、田舎のルールがあります。

ときにそれは、都会暮らししか知らない者にとって、煩わしく感じるかもしれません。

でも、そうしたしきたりも、コミュニケーションの一つだと理解できれば、地域の人たちとスムーズに馴染めるはずです。

#任田さんが編集した「集落の教科書」

〇高階地区は、2019年度に「第10回地域再生大賞」の優秀賞に輝いていますね

「地域再生大賞」(共同通信社など主催)は、地域づくりに取り組む団体を表彰するものですが、

高階地区が受賞できたのは、たかしな地区活性化協議会の会長、事務局長をはじめとする

職員の皆さんの力があってこそだと感じています。

面白い企画を考えること自体は誰でもできますが、それを実行できるかは全くの別物です。

廃校舎を活用した前例のない各種イベントが実現できたのは、

新しいチャレンジを受け入れ、面白がってくれた地域性があるからです。

そういったチャレンジを通して、地域とともに自分も育てて頂いたと改めて感じています。

地域再生大賞優秀賞は、自信になった反面、大賞を受賞するような団体は、

僕たちよりも二歩も三歩も進んでいることを知り、刺激になりました。

2020年2月に東京で行われた授賞式は、いい思い出です。

まさか、その後コロナによって、世の中が一変するなど夢にも思っていませんでした。

#地域再生大賞の授賞式にて

〇コロナ禍によって、移住・定住促進の活動にどのような影響がありましたか?

イベントはすべて中止になりました。

子どもたちが楽しみにしていた学校行事もほとんどが中止となったので、

こんな状況でもできるエンターテイメントを地域から提供するため、

車内で安心して映画鑑賞が楽しめる「ドライブインシアター」を

高階小学校のグラウンドで開催しました。(2020年7月)。

コロナにより、リアルイベントは企画できなくなりましたが、

テレワークの普及は地方移住を後押しするチャンスとも考えることができます。

今は、ネット環境さえあれば、どこでも仕事ができる時代です。

だから、継続的に高階の魅力を発信していくことが大切だと思っています。

同時に、環境整備も重要です。

高階には光回線が通っていますが、七尾市にはまだ光回線が整備されていない地域があります。

地方への移住を促進するためにも、情報インフラを整える必要があると感じています。

#旧高階小学校で開催したドライブインシアターの様子

〇高階に移住されてからお子さんが産まれたそうですね

長男、二男が産まれました。

「田舎で子育てを」と考え、移住したわけですから、

私たち夫婦は、高階の環境、今の暮らしにすごく満足しています。

ただ、暮らしはじめて、近所に同年代の子どもがいないこと、

習い事をさせるにも選択肢に乏しいことに気づきました。

「僕たちはいいけど、子どもたちにとってはどうなのだろう?」と考えることも、正直あります。

〇協力隊の任期満了後は、どのような活動する予定ですか

高階で暮らしたくて、移住したので、引き続き高階で暮らします。

隣町の観光レストランで広報の仕事をしながら、

協力隊員としてやり残したことに取り組みたいと考えています。

高階に外部から人を呼び込むためには、受け皿となる働き先が不可欠です。

廃校舎を活用したコワーキングスペースの運営といったようなアイデアを、

いかにして地域産業として事業化していくかが課題です。

その道筋を協力隊員としてつけたかったのですが、時間がちょっと足りません。

一人の高階の住民として、地道に取り組んでいきたいと思っています。

〇最後に、「地域おこし協力隊」の応募を考えている人に向けたアドバイスを

大切なのは、「協力隊になりたい」というより、「その地域で暮らしたい」という想いです。

その地域を好きになること、そこで自分がどのように暮らしたいのかを考えること。

それがきちんと出来ていれば、協力隊員の仕事も楽しくできるはずです。

また、任期終了後もその地域で暮らし続けていけるはずです。

まずは、移住に関するさまざまなサービスを上手に使って、

地域のキーマンと積極的にコミュニケーションをとり、関係性を築いていくことが大切だと思います。